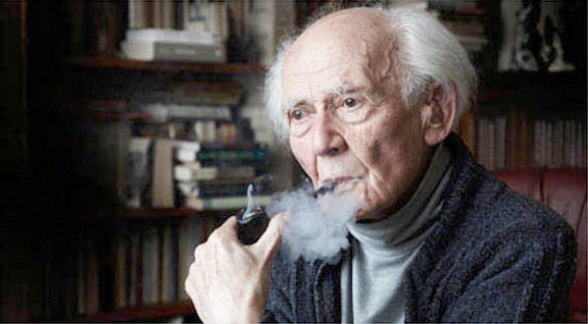

Hace años que sigo al sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), un agudo pensador y analista de la realidad social, que acaba de dejarnos el pasado 9 de enero a los 91 años.

En su larga vida sufrió los horrores del siglo XX -la guerra, la persecución, las purgas, el exilio- pero eso no le hizo conformista con nada de lo que vino después. Apenas tenía 13 años cuando su familia, judía aunque no religiosa, escapó de la invasión nazi de Polonia en 1939 refugiándose en la URSS. El joven Bauman se alistó después en la división polaca del Ejército rojo. Tras la guerra pudo volver a Varsovia, casarse con Janina Lewinson (superviviente del gueto de Varsovia, también escritora, su compañera hasta su muerte en 2009) y compatibilizar su carrera militar con los estudios universitarios, además de la militancia en el Partido Comunista. En 1968 se vio obligado a irse de Polonia a causa de la política antisemita desarrollada por el gobierno comunista.

Posteriormente a su purga de la Universidad de Varsovia, enseñó sociología en países como Israel, EEUU y Canadá. Desde 1971 residió en Inglaterra, donde fue profesor en la Universidad de Leeds. En el año 2011 en una entrevista con el importante semanario polaco Polityka criticó al sionismo y a Israel, mencionando que no estaba interesado en la paz y esto fue “tomando una ventaja del Holocausto para legitimar actos inconcebibles”. Comparó la Barrera israelí de Cisjordania como un muro comparable a las paredes del gueto de Varsovia donde cientos de miles de judíos murieron en el Holocausto.

Este inquisitivo e irónico pensador, al decir de quienes le conocieron, pasará a la historia intelectual como el teórico de la modernidad líquida, esa forma de organización social en la que nada permanece, en la que todo es fugaz, incompleto, indefinido, donde, en efecto, todo lo sólido se desvanece en el aire, de acuerdo con la más sugestiva metáfora que en su Manifiesto Comunista propusieron Marx y Engels. No es sólido el Estado-nación, ni la familia, ni el empleo, ni el compromiso con la comunidad. Y hoy “nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso”.

Figura muy respetada por los movimientos de indignados del nuevo siglo (desde el 15-M a Occupy Wall Street), él comprendía sus motivos y se interesaba por sus experiencias, pero apuntaba sus debilidades e incongruencias, convencido como estaba de que es más fácil unir en la protesta que en la propuesta. “Hace no mucho el precariado era la condición de vagabundos, homeless, mendigos. Ahora marca la naturaleza de la vida de gente que hace 50 años estaba bien instalada. Gente de clase media. Menos el 1% que está arriba del todo, nadie puede sentirse hoy seguro. Todos pueden perder los logros conseguidos durante su vida sin previo aviso”. Ante esa circunstancia, señala: “hoy hay una enorme cantidad de gente que quiere el cambio, que tiene ideas de cómo hacer el mundo mejor no sólo para ellos sino también para los demás, más hospitalario. Pero en la sociedad contemporánea, en la que somos más libres que nunca antes, a la vez somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero que entre sus intenciones y diseños y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora más que en cualquier otro momento la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente”.

En su última obra publicada, Extraños llamando a la puerta (Paidós), observa la crisis de los refugiados desde la comprensión de la ansiedad que genera en la población y el rechazo a vallas y muros. El pensador volvía así a uno de los temas que más le han preocupado: el rechazo al otro, el miedo al diferente, que ya había tratado en sus primeros años en Varsovia en relación al antisemitismo. Así, en su último artículo escrito en el País decía: “Las fronteras no se trazan teniendo en cuenta las diferencias; las diferencias se buscan, se encuentran o se inventan en función de unas fronteras que ya han sido trazadas, o al menos así lo afirmó e ilustró profusamente el gran antropólogo noruego Fredrik Barth en su obra magna Grupos étnicos y fronteras. La organización social de la diferencia cultural (publicada en 1969) (…) Estamos viendo hoy cómo Europa se dedica a elevar las prácticas descritas por Barth, hasta ahora consideradas excentricidades de populistas sin escrúpulos, a la categoría de criterio legal autorizado y universalmente vinculante (…) las fronteras de Europa están volviendo a fortificarse frente a los otros indeseados y las condiciones para entrar son cada día más estrictas (…) Estos nómadas, que lo son no de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerdan de manera irritante la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar”.

Este sabio maestro nunca quiso escribir para agradarnos. Sino para agitarnos, para hacernos pensar.

En el último libro que he leído: ¿Para qué sirve realmente…? Un sociólogo (Paidós, 2014), Bauman despoja la disciplina de todo aquello que la hace comercial y le reserva el papel más humanista.

Bauman hace una encendida defensa de la sociología como un diálogo constante con la experiencia humana, y al hacerlo nos convoca a cuestionar el mundo en el que vivimos, a que dejemos de vernos como víctimas de las circunstancias y nos convirtamos en los creadores de nuestra propia historia. Nos inquiere a que empecemos a cuestionarnos el sentido de nuestra vida cotidiana. En un mundo de carácter empresarial y práctico como el que vivimos (un mundo que busca el beneficio inmediato), todo aquello que no pueda demostrar su valor con cifras es muy arriesgado. Por tanto, materias de estudio como la historia, la música, la filosofía…, que contribuyen al desarrollo del ser humano, más que una ventaja social, política o económica son un peligro. Porque el ser humano ha dejado de tener valor “humano” para pasar a ser un simple objeto de producción o consumo..

“Al cuestionar nuestro conocimiento de sentido común, la sociología nos impulsa y nos alienta a reevaluar nuestra experiencia, a descubrir más interpretaciones posibles y a tornarnos algo más críticos, a aceptar cada vez menos las cosas como son actualmente o como creemos que son (…) Pensar sociológicamente significa comprender más a fondo a la gente que nos rodea, con sus proyectos y sus sueños, sus preocupaciones y sus desgracias. Quizá podamos entonces apreciar mejor a los individuos en sí mismos y quizá lleguemos a sentir más respeto por su derecho a hacer lo que nosotros estamos haciendo, y a hacerlo con placer: elegir la forma de vida que prefieran, seleccionar sus proyectos, definirse y -finalmente, pero no lo menos importante- defender con vehemencia su dignidad. Tal vez nos demos cuenta de que al hacer todas esas cosas los demás tropiezan con los mismos obstáculos con que nosotros tropezamos y se sienten a veces tan amargados y frustrados como nosotros nos sentimos. Y por último, el pensamiento sociológico favorece la solidaridad, una solidaridad fundada en la comprensión y el respeto mutuos, una solidaridad que se expresa a través de nuestra común resistencia ante el sufrimiento y de nuestra unánime condena a la crueldad que lo causa. Si se alcanza ese efecto, habremos fortalecido la causa de la libertad, porque la habremos elevado al rango de una causa común” (Pensando sociológicamente, Editorial Nueva visión. Buenos Aires, 1994).